疫波再起

7A病房 李昕旻護理師

疫情就像宿便,以為已經解乾淨了,卻又捲土重來,強迫現代人與之共存。

不知從何時開始,聽見新聞只留意染疫人數,到漸漸對上升的數字見怪不怪,直到五月中旬,新冠肺炎疫情爆發確診病人數居高不下,專責病房床數已無法負荷確診病人量,故醫院又陸續關閉一般急性病床加開防疫專責病房,新的照護模式也隨之啟動。

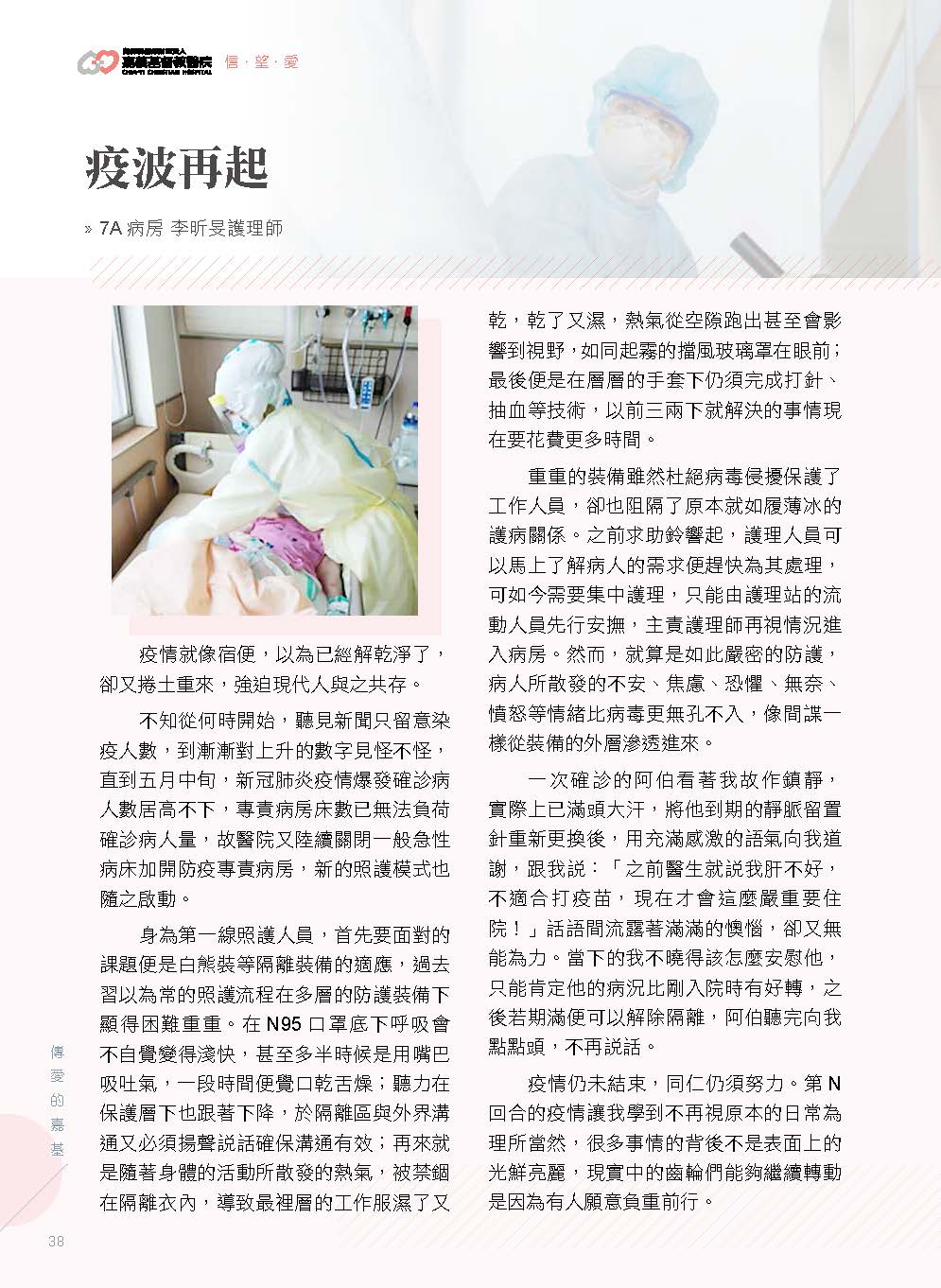

身為第一線照護人員,首先要面對的課題便是白熊裝等隔離裝備的適應,過去習以為常的照護流程在多層的防護裝備下顯得困難重重。在N95口罩底下呼吸會不自覺變得淺快,甚至多半時候是用嘴巴吸吐氣,一段時間便覺口乾舌燥;聽力在保護層下也跟著下降,於隔離區與外界溝通又必須揚聲說話確保溝通有效;再來就是隨著身體的活動所散發的熱氣,被禁錮在隔離衣內,導致最裡層的工作服濕了又乾,乾了又濕,熱氣從空隙跑出甚至會影響到視野,如同起霧的擋風玻璃罩在眼前;最後便是在層層的手套下仍須完成打針、抽血等技術,以前三兩下就解決的事情現在要花費更多時間。

重重的裝備雖然杜絕病毒侵擾保護了工作人員,卻也阻隔了原本就如履薄冰的護病關係。之前求助鈴響起,護理人員可以馬上了解病人的需求便趕快為其處理,可如今需要集中護理,只能由護理站的流動人員先行安撫,主責護理師再視情況進入病房。然而,就算是如此嚴密的防護,病人所散發的不安、焦慮、恐懼、無奈、憤怒等情緒比病毒更無孔不入,像間諜一樣從裝備的外層滲透進來。

一次確診的阿伯看著我故作鎮靜,實際上已滿頭大汗,將他到期的靜脈留置針重新更換後,用充滿感激的語氣向我道謝,跟我說:「之前醫生就說我肝不好,不適合打疫苗,現在才會這麼嚴重要住院!」話語間流露著滿滿的懊惱,卻又無能為力。當下的我不曉得該怎麼安慰他,只能肯定他的病況比剛入院時有好轉,之後若期滿便可以解除隔離,阿伯聽完向我點點頭,不再說話。

疫情仍未結束,同仁仍須努力。第N回合的疫情讓我學到不再視原本的日常為理所當然,很多事情的背後不是表面上的光鮮亮麗,現實中的齒輪們能夠繼續轉動是因為有人願意負重前行。